2025/12/29

2025年も大変お世話になりました【代表コラム】

2025/08/17

代表コラムです。

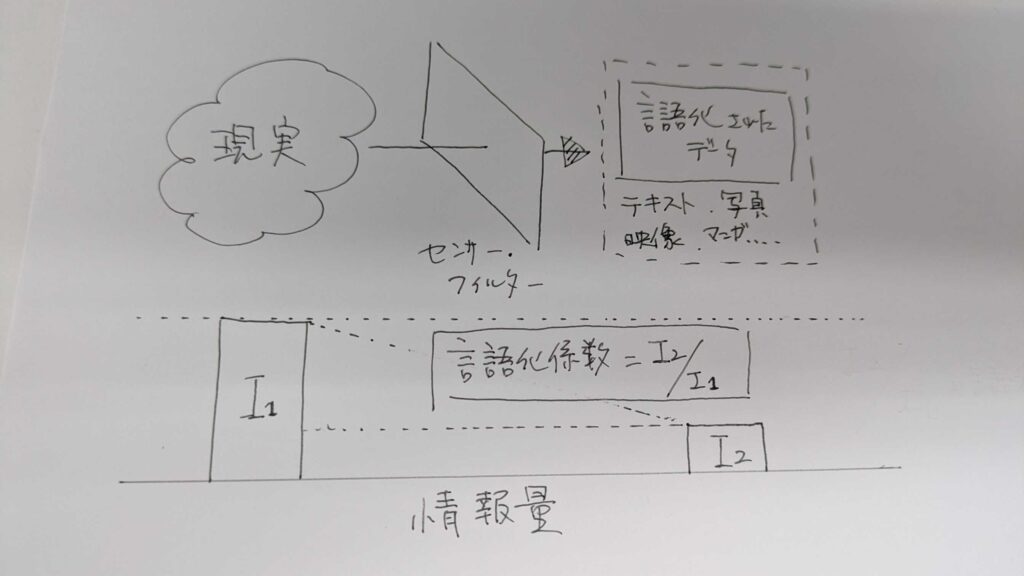

ITエンジニア界隈を中心として「言語化」が話題です。リモートワークの普及が一因でしょう。インターネット越しに業務をするうえでは、仕事をする=デジタルな情報共有をする。ぐらいのニュアンスになってきている。更にその上に生成AIによる業務変革のトレンドが襲いかかる。そんな環境の中で言語化の重要性は語り尽くせないレベルになってきています。そんな言語化を整理して考えるうえで「言語化係数」というパラメタが説明に便利だなと思ったのでメモ書きしておきます。

基本的には図(アイキャッチ画像笑)に示した通りで現実の持つ情報量(それが計測可能かどうかは一旦脇においておいて)に比べて言語化で表現できた、あるいは読み手の人間が認知できた情報量の比率が言語化係数です。

それが高いか低いか、どんな対象物の表現は言語化係数が高くあるべきなのか、逆に低くてもよい、低くあるべきなのか。そんな論点で考えていくと色々面白いと思います。

どうしてもITエンジニア的に日常的に言語化していると、少し苦しさを感じることが多いですね。見えないユーザの振る舞いを想定しながらシステムの仕様に落としてシステム表現を書き起こす作業はそれ自体が知的作業として大変です。また仕様を決める際に様々なレベルの意思決定を同時に行う必要があります。意思決定をするということは決断するということなので、心理的にもストレスを感じてしまう。それ自体が業務で求められる言語化の辛さと言えそうです。更にその上で自然言語計算機たる生成AIの登場です。いわゆるプロンプトエンジニアリングでコンテキスト(背景、文脈)の高いレベルでの言語化を求められる。今日のオフィスワーカーにとってみれば、自分の作業手順を型化したり、プロンプトに落としたりすることによってLLMの活用が可能になるので、その点では高いレベルでの言語化が安定・高品質な業務の実現には必須の要件となってきています。

そんな意味で、知的産業に従事するうえでは高いレベルの言語化能力がもはや当然のように要求されてきています。

話が少し変わりますが、いまお盆なので私の好きなNHKのドキュメント72時間の再放送が(アプリでも)見れます。どれも素晴らしいですが、特に言語化が難しいと思った(逆に言えばこれ見ながら言語化係数の大事さを考えついたのですが)のが「北海道・礼文島 最果てのユースホステルで」です。この礼文島の昭和のユースホステル文化を継承して発展している様子はとても良いものです。夏の礼文島の壮大な風景と相まって見てるだけで感動しますが、この礼文島の日常に感じる感情をどうやってデジタル化できるのか、言語化できるのか考えてみたくなります。

もちろん、72時間はドキュメンタリーであって腕利きのNHKのプロデューサーが視聴者の心の琴線を揺らしに来ているので現実か?と言われたら少し違うかもしれません。しかしあの出迎えで嬉しくなるホステルゲストの気持ちはどうやったら再現可能な情報として蓄積できるのか?ちょっと私の拙い言語化能力では諦めたくなる気持ちです。

(NHKの当該ページのスクリーンショットです。クリックしても見れません。。。)

お出迎えではないですが、儀式?の動画あったので貼っておきます。

というより、観光の仕事をしていることもありますが、むしろ多分「礼文島にいかなければわからない」ということでもよいのではないかと思います。つまり言語化を諦める。無理やり言語化して共有しなくても、言語化係数は低くても良い。そんな良さが現地に行くことの価値でもあるのでしょう。そんな言語化しにくい(無形)文化の差異を観光資源としてしっかり継承していく、そんなことが生成AI時代の観光産業にとってとっても大事なことだと思います。

なお最後に取ってつけたように宣伝を入れておきますが(笑)弊社では観光客の満足度調査を無料で実施できる[トラベラーインサイト をご準備しております。もしご興味を持たれた方がいたらご相談ください。