今年の5月16日に発表となった「住宅幸福論Epsode.2幸福の国の住まい方」の データ部分の分析担当者から、報告書内容のご紹介と関連した考察を、2回に分けてお届けします。

<<関連記事>>「住宅幸福論Episode.2 幸福の国の住まい方」

<<続きはこちら>>「住宅幸福論Episode.2 幸福の国の住まい方」発行に寄せて ②

プロローグ

開放的なダイニングでじっくりと美味しい食事を摂る。

食後はダイニングと一体となっているリビングのソファで休む。

それから、お風呂に向かい、入浴の最後はゆっくり湯船に漬かる。

バスルームの窓から、虫の音が鳴り、そよ風が舞い込み、月明かりが入ってくる。

筆者にとって、一日の最後に湯船でゆったりと過ごす瞬間が、

住んでいて至福を感じる時である。

ここで「至福」といったのは、単にお気に入りということだけでなく。

幸せを感じるからである。もう入居して13年くらい経過しているのだが、

いや月日が経つにつれて「幸せ」は高まっていると感じている。

バカンスで暫く海外旅行をしても、やはり自宅に戻ると落ち着いてほっとする。

調査概要・背景

こうした『住んでいること 』 に対する幸せ感は、どんなことに起因し、どんな暮らし方で支えられているのか。日本人の住生活に焦点を当てつつ、比較対象としてデンマークを設定し、調査・研究を実施した。

一連の調査研究成果は、

「住宅幸福論Episode.2 幸福の国の住まい方」(LIFULL HOME’S 総研)にあるが、ところで、比較対象としてデンマークを選んだのはなぜか。

端的にいうと、デンマークが「幸福の国」として毎年評価されているからである。(出典:国連発表の世界幸福度ランキング/https://worldhappiness.report/)最近では、ヒュッゲ(Hygge)(*1)と言われるデンマーク流の暮らし方が、世界的に注目されている。そこで、デンマークと日本の暮らし方を比べることで、日本の住生活の特徴を見出し、日本における幸福な住まい方は何か、を考えてみた訳である。

調査結果(1):住宅観や家での暮らし方の比較

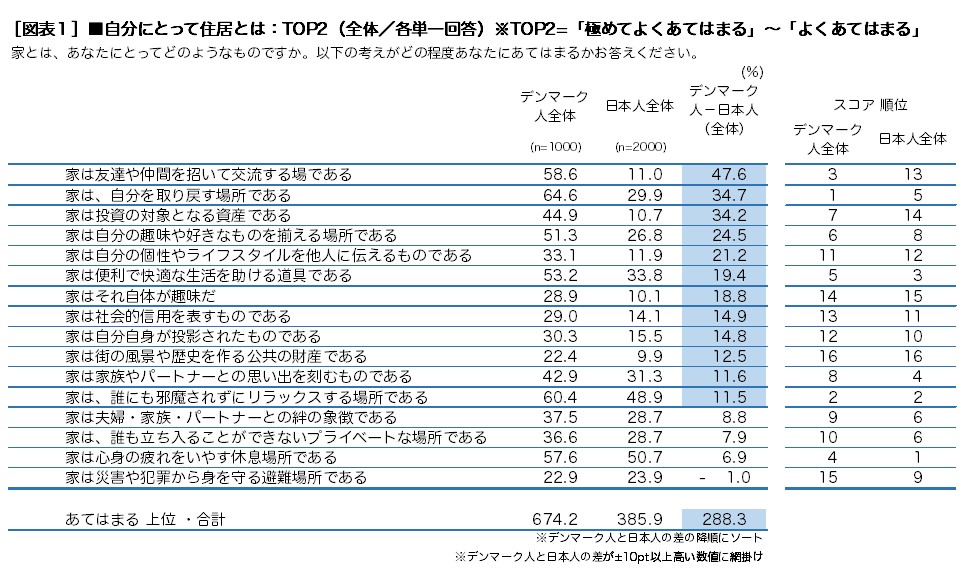

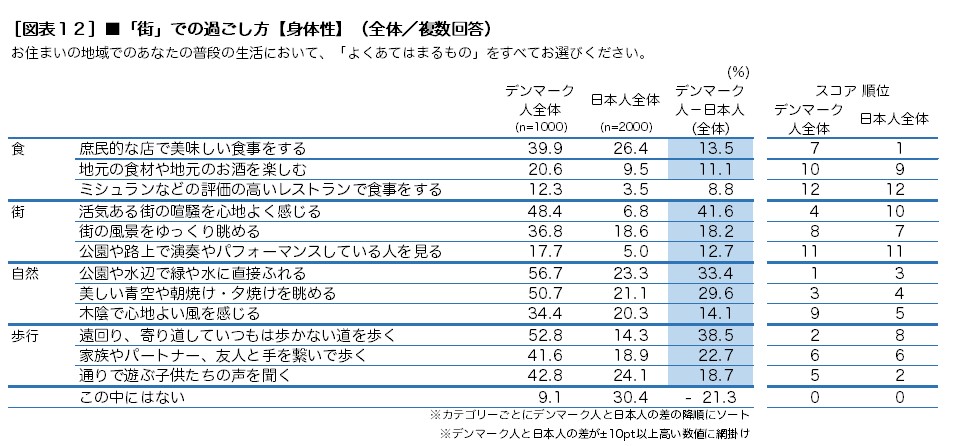

最初に、住宅観や家での暮らし方の比較を踏まえた上で、「家」に対する満足度を見てみよう。[図表1]

「あなたにとって家とは何か」を問われると、両国とも「誰にも邪魔されずにリラックスする場所」「心身の疲れをいやす休息場所」が上位にきており、「ほっとできる・落ち着ける・疲れがいやせる場所」が基本。

その上で、デンマーク人は「友達や仲間を招いて交流する場所」「自分を取り戻す場所」と考える割合も高く、日本人とは大きな差がある。また、「投資の対象となる資産」とともに、「自分の趣味や好きなものを揃える場所」「自分の個性やライフスタイルを他人に伝える」といった自分のスタイルを発信するという意識も強い。

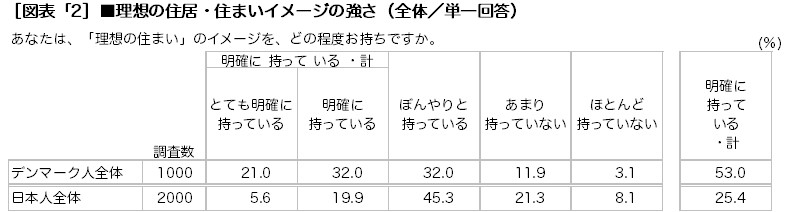

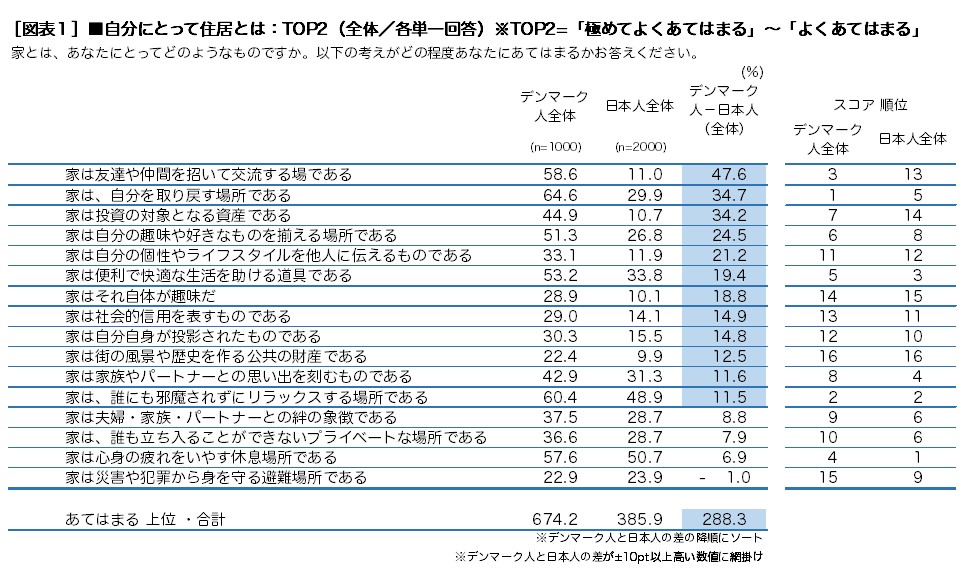

住宅観として理想の住まいイメージの強さを比較すると、明確なイメージを持つ割合はデンマーク人が53%、日本人が26%と、大きな開きがある。[図表2]

理想的な住まい像を尋ねてみた。[図表3]

「好きなものに囲まれてリラックスして暮らしたい」は、両国に共通する気持ち。その上で、デンマーク人は住まいにクリエイティビティ、楽しみ、コミュニケーションを求める気持ちが強く、日本人と大きな差がある。一方、日本人は最新設備や有名メーカー、雑誌に掲載されているような住居を求める傾向が強い。

もう一つ重要なことは、全般的にデンマーク人のスコアが高いことだ。それだけ、デンマーク人の方が住まいに対する理想が高い、思い入れが強いといえる。

家での暮らし方の一つとして、自宅に友人を招く頻度を比較すると、デンマーク人の34%が「週に1回以上」招き、日本人は2%にとどまる。「月に1回以上」でみると、デンマーク人が77%、日本人が16%と60pt以上の開きがある。[図表4]

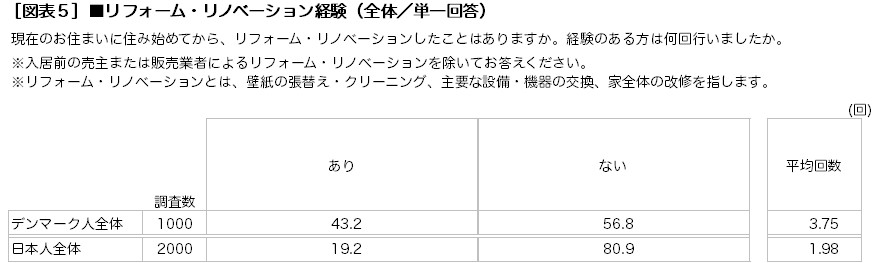

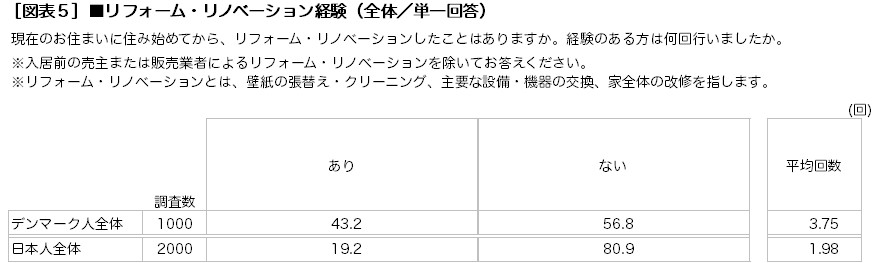

またリフォーム・リノベーション経験をみても、デンマーク人の43%が経験していて平均回数が3.8回。これに対し、日本人は経験割合が19%で平均2.0回と、デンマーク人の約半分の経験割合・平均回数となった。[図表5]

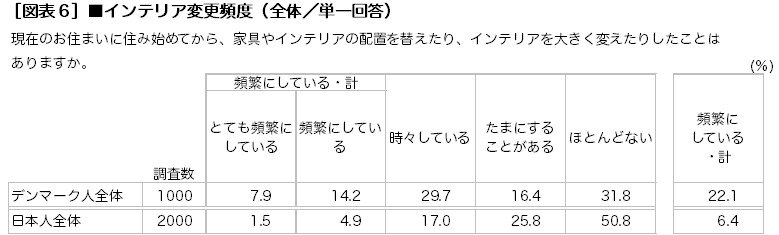

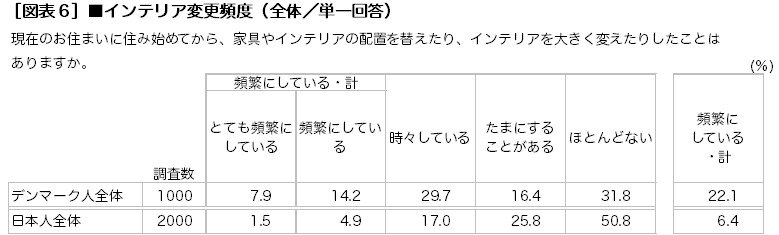

さらにインテリアの変更頻度を尋ねてみると、デンマーク人は22%が頻繁に実施、日本人は6%となった。実は日本人の約半数が「ほとんどない」と回答しており、インテリアに手を入れる習慣(意識)に差があることがわかる。[図表6]

では、具体的にどのようなインテリアに手を入れて楽しんでいるのだろうか。両国とも「こまめに掃除や片付け」がトップだが、日本人はそれ以外の行動は全般的に少ない。一方、デンマーク人は、「観葉植物」「アート作品」「キャンドル」「家具」「家族の写真」といった個別の行動が多い。[図表7]

前段でみたように、デンマークでは「家」への期待が高いと同時に、評価自体も高いことから、「家」への感度が高い人が多いと言えそうだ。

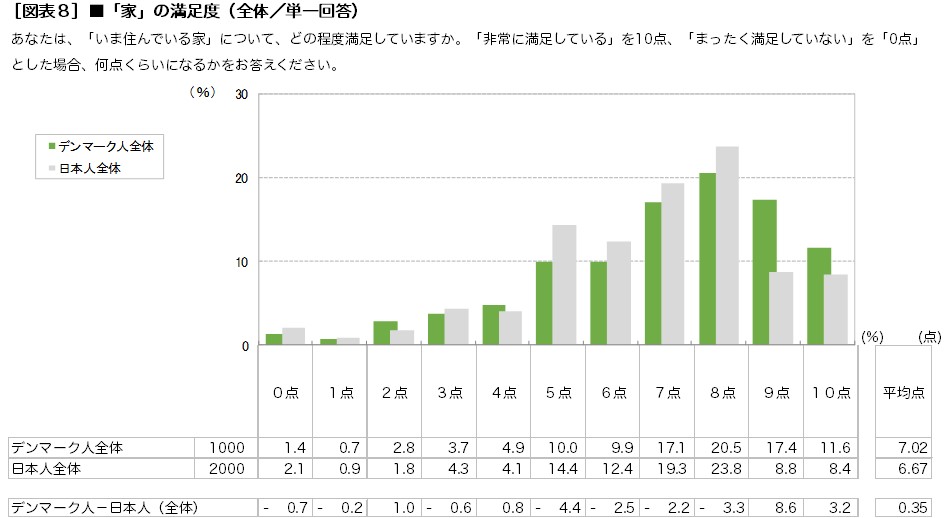

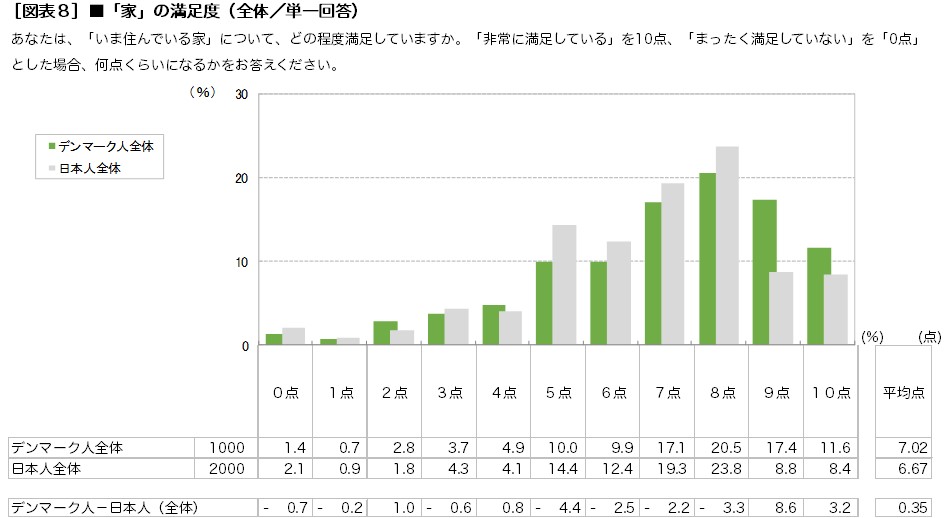

本章の最後に、住んでいる家に対する満足度を比べてみよう。0点から10点の11段階で尋ねた「家」の満足度の平均は、デンマーク人が7.0点、日本人が6.7点と、デンマーク人の評価が高い。デンマーク人の場合、10点満点、9点の割合が多いのが特徴だ。[図表8]

調査結果(2):街での暮らし方の違い

次に、住んでいる街での暮らし方の違いから、「街」に対する満足度を見る。

調査では、街について「いま住んでいる地域」という表現を利用し、「地域」について、日本人には「自宅がある市区町村を中心に、主な生活圏」、デンマーク人には「自宅がある市(コムーネ)を中心に、主な生活圏」という注記を付けた。人によって捉え方は様々であろうが、行政上の区分に限定せず、日常的な行動範囲として「街」を定義した。

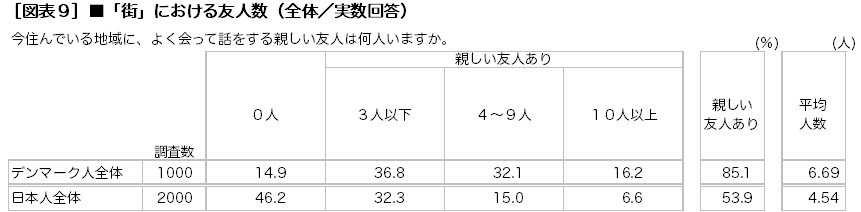

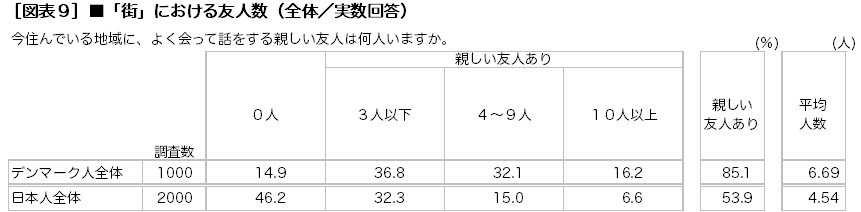

さて暮らし方の一端として、地域によく会って話をする親しい友人数を尋ねたところ、「いる」の割合は、デンマーク人が85%、日本人が54%と30pt以上の開きがある。逆に言えば、日本人の46%は地域に親しい友人がいないということになる。[図表9]

また、「いる」人の中での友人の平均人数も、デンマーク人が6.7人に対して日本人は4.5人と、2人強の差がある。

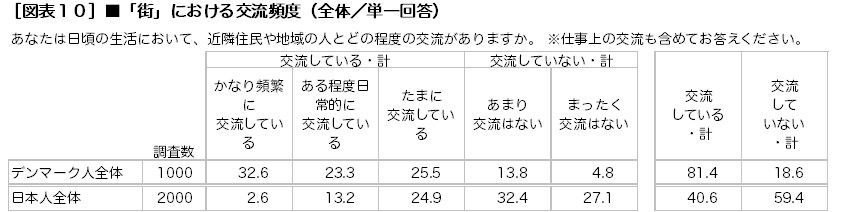

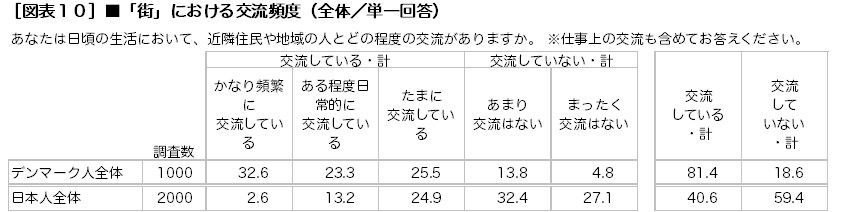

近隣住民や地域の人との交流頻度を比較すると、「かなり頻繁に+ある程度日常的に交流している」割合は、デンマーク人の56%に対して、日本人は16%。実に40ptの差がある。[図表10]

前章の「家」で「自宅に友人を招く頻度」でも確認したように、デンマーク人は友人との交流が濃密であることがわかる。

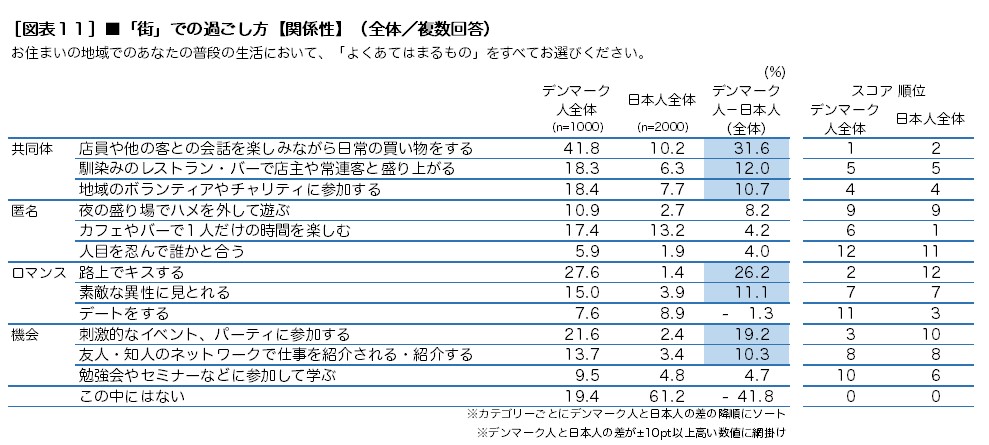

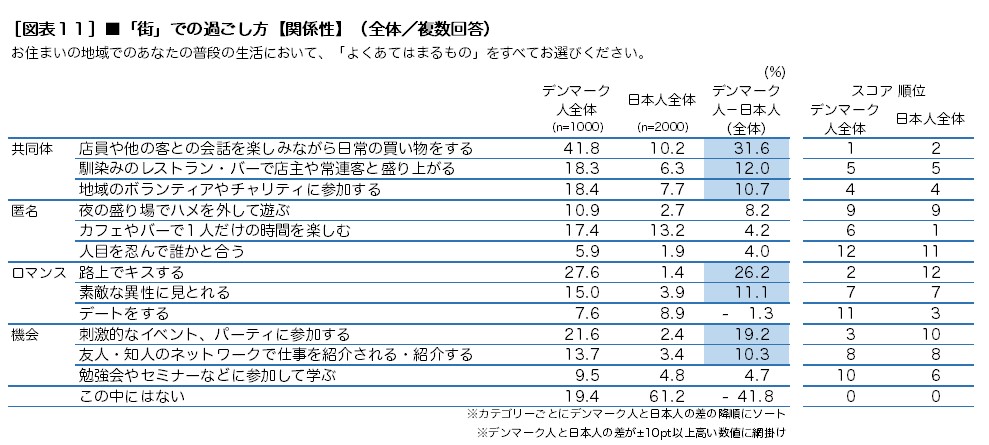

「街」での過ごし方をみると、総じてデンマーク人の方が積極的。【関係性 】 の領域でいうと、「店員や他の客との会話を楽しみながら日常の買い物をする」で30pt以上の差がある。[図表11]

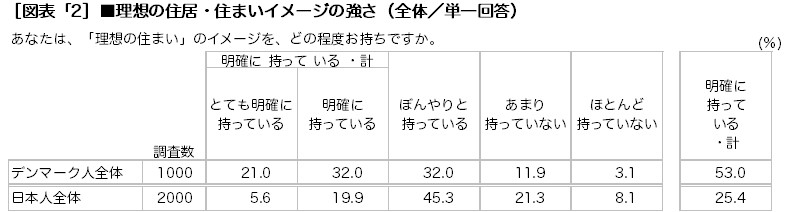

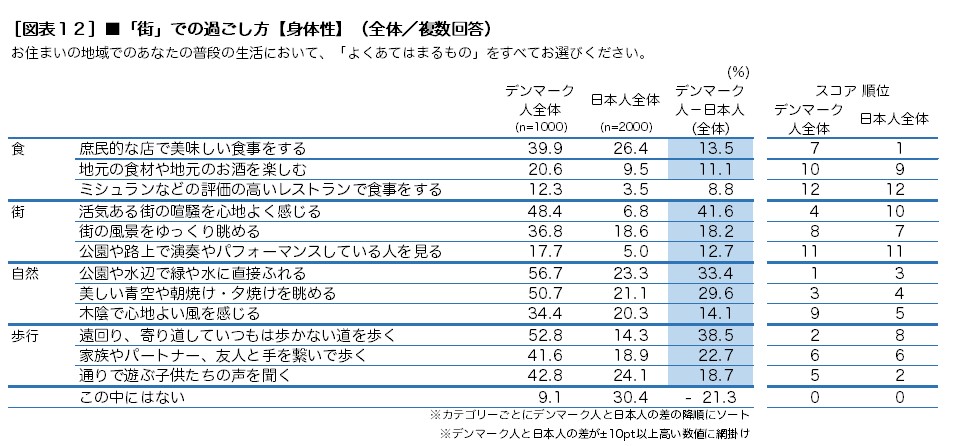

【身体性 】 の領域では、「活気ある街の喧騒を心地よく感じる」「公園や水辺で緑や水に直接ふれる」「美しい青空や朝焼け・夕焼けを眺める」「遠回り、寄り道していつもは歩かない道を歩く」で30pt以上の差があり、デンマーク人は街で歩いたり、自然を感じたりする機会が多いことがわかる。[図表12]

「家」と同じように、住んでいる地域(「街」)の満足度(0点から10点の11段階)をみると、その平均点は、デンマーク人が7.5点、日本人が7.1点となり、やはりデンマーク人の評価が高い。デンマーク人の場合、10点満点、9点の割合がともに2割に達している。[図表13]

1:デンマーク流の暮らし方であるヒュッゲ(Hygge)の意味は、デンマーク大使館のホームページにおいて、以下のように紹介されている。「この言葉は英語でいう『Coziness』、つまり『居心地の良い雰囲気』というような意味になります。Hyggeを表す内容は、たとえば家族や親しい仲間とおいしい食事を楽しみ、キャンドルの灯った暖かい雰囲気のなかでくつろぐ、といったところでしょうか。家族や友人が集まって祝うクリスマスはHyggeの典型と言えるでしょう」。(http://japan.um.dk/ja/infor-about-denmark/denmark/culture-and-lifestyle/)

<「住宅幸福論Episode.2 幸福の国の住まい方」発行に寄せて ②>に続きます